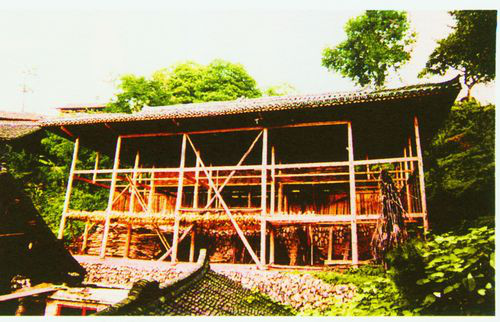

苗寨吊脚楼的营造技艺远承河姆渡文化中“南人巢居”的干栏式建筑,在历史沿革中又结合居住环境的要求加以变化。造房匠师根据地形和主人的需要确定相应的建房方案,使用斧凿锯刨和墨斗、墨线,在30至70度的斜坡陡坎上搭建吊脚楼。吊脚楼,即房屋撑柱悬空不落地,因地制宜而建。吊脚楼立于平地,吊脚半边楼建于倾斜度较大的山坡上,后半边靠岩着地,前半边以木柱支撑,楼屋用当地盛产的木材建成。坡面开成上下两级屋基,下级竖较长柱,上级竖较短柱,使前面半间楼板与后面半间地面平行,形成半边楼。木柱木墙木楼板,楼皆建于数米高的石保坎上,房架高6至7米。每排柱的最外一根自上而下截齐上屋基处,形成吊脚柱,“吊脚楼”因此得名。吊脚楼有半吊脚和全吊脚两种形式。屋基多以大表石垒而成。吊脚楼为歇山顶穿斗挑梁木架干栏式楼房,青瓦或杉木皮盖顶。苗家吊脚楼,飞檐翘角,三面有走廊,悬出木质栏杆,栏杆上雕有万字格、喜字格、亚字格等象征吉祥如意的图案。悬柱有八棱形和四方形,下垂底端常雕绣球和金瓜等各种装饰。上层室外为走廊,多为妇女女红劳作(绣花,挑纱,织锦)场所,或者观花赏月之处。黔东苗族吊脚楼的走廊上安有“美人靠”(苗语为“安息”),站在“美人靠”凭栏远眺,就能赏览山区风光,家乡胜色。吊脚楼具有简洁、稳固、防潮的优点,还能节省耕地和建材。西江千户苗寨吊脚楼的营造技艺远承7000年前河姆渡文化中“南人巢居”的干栏式建筑。据有关史籍载述:“苗族多居山洞,结草为庐,以蔽风雨。事起即建造岩墙木屋,耸以吊楼……”可见苗家吊脚楼由来甚久。

这种建筑以穿斗式木构架为主,因前檐柱吊脚,故而得名。西江千户苗寨吊脚楼连同相关营造习俗形成了苗族吊脚楼建筑文化,它对于西江苗族社会文明进程和建筑科学的研究具有极为珍贵的价值。保护好西江千户苗寨,也就是保存了一块研究苗族历史和文化的“活化石”。随着社会的发展和人们居住理念的改变,西江当地的年轻人不再愿意居住吊脚楼,也无兴趣学习相关营造技艺,吊脚楼建造匠师后继乏人。吊脚楼营造对地质、木材有一定的要求,建成后防山体滑坡、防火的任务较重。因此,苗寨吊脚楼建筑技艺文化的延续和实物保护都面临着极其严峻的挑战,需要有关方面加以关注和支持。

2006年5月20日,苗寨吊脚楼营造技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

编号:Ⅷ-31

类别:传统手工技艺

申报地区或单位:贵州省雷山县

参考资料:国家民委文化宣传司组织编写《国家级少数民族非物质文化遗产集解》,中央民族大学出版社,2014

首页

首页 艺术

艺术 节日

节日 婚俗

婚俗 霓裳

霓裳 味道

味道 非遗

非遗 村镇

村镇 旅途

旅途